(一)规划设计阶段

养护需求前置规划:组建由智能照明专家、电气工程师、系统运维人员构成的团队,深入调研项目场景需求。针对城市道路照明,需考虑车流量、天气变化对灯光调节策略的影响,预留远程控制模块升级空间;对于商业综合体照明,结合不同区域(如中庭、走廊、店铺)的使用时间与功能需求,规划智能调光分区,同时将灯具易更换设计、通信模块检修便利性等养护需求融入设计方案 。

设备与技术选型优化:依据项目环境和养护要求,优先选择高可靠性、兼容性强的设备与技术。灯具选用光衰小、寿命长的 LED 产品,并支持 DALI、0 - 10V 等通用调光协议;智能控制器采用工业级标准,具备稳定的网络通信能力与边缘计算功能;通信技术根据项目规模和环境,选择 4G/5G、Wi-Fi 或 LoRa 等,确保数据传输稳定、低延迟,从源头上降低后期养护难度和设备故障率。

建立养护管理框架:构建智能照明养护管理体系,明确各阶段养护目标、责任主体、工作流程和技术标准。制定养护预算规划时,详细预估设备更换、软件升级、数据存储等全生命周期成本,同时规划养护管理平台的功能模块,为后续养护工作提供数字化管理基础。

(二)建设施工阶段

施工质量严格把控:强化施工过程监管,建立智能照明设备安装与调试的专项质量检测制度。运用 BIM 技术模拟设备布局与管线走向,提前规避安装冲突;对灯具安装角度、高度进行精准校准,确保照明效果符合设计要求;在智能控制设备安装过程中,严格检查通信线路连接、设备接地等关键环节,采用物联网传感器实时监测施工环境参数(如湿度、温度),保障施工质量。

养护设施同步建设:施工时同步建设智能照明养护所需设施,如在灯杆或配电箱内预留充足的检修空间,安装便于拆卸的模块化设备;在控制机房设置备用电源、网络冗余设备,提高系统可靠性;铺设通信线路时,预留备用线缆,为后期设备升级和故障排查提供便利。

施工资料完整留存:详细记录施工过程中的各项数据,包括设备型号、安装位置、调试参数、通信协议配置等,形成完整的项目建设档案。同时,保存设备说明书、软件安装包、系统架构图等资料,为后期养护维修提供全面、准确的参考依据。

(三)运营使用阶段

智能化监测与预警:部署智能监测设备,对智能照明系统进行全方位实时监测。通过电流、电压传感器监测灯具与线路的电气参数,利用温度传感器监测配电箱、控制器等关键设备的运行温度;借助图像识别技术分析灯具照明效果是否达标。结合大数据分析与 AI 算法,对监测数据进行深度挖掘,提前预判设备故障、通信中断、调光异常等潜在风险,并通过短信、APP 推送等方式发出预警,实现预防性养护。

定期检查与维护:制定科学的定期检查计划,根据项目类型和使用情况确定检查周期与内容。城市道路照明项目每月进行一次常规巡检,检查灯具外观、线路连接等情况;每季度对智能控制系统进行功能测试,确保调光、开关控制等功能正常;每年开展一次全面检测,包括设备性能检测、通信稳定性测试等。商业综合体照明项目则需根据营业时间灵活调整检查时间,重点关注节假日等高峰时段的设备运行状况,及时更换磨损灯具、修复故障控制器,保障照明系统稳定运行。

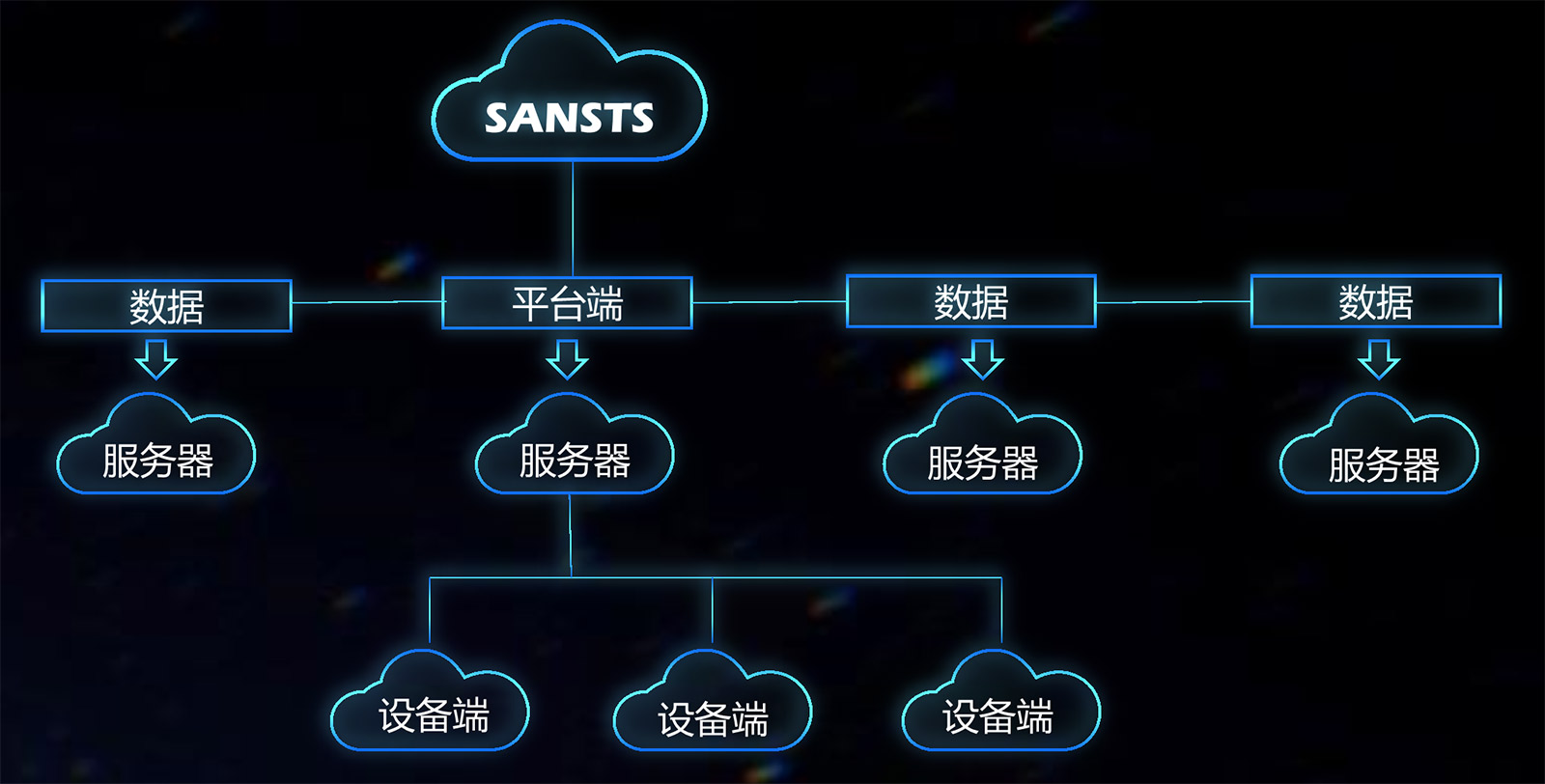

养护信息化管理:搭建智能照明养护管理信息平台,整合设备运行数据、监测报警信息、维护记录等。通过平台实时查看照明系统运行状态,远程控制设备开关、调光;制定养护计划并分配任务,跟踪任务执行进度;利用数据分析功能生成能耗报表、故障统计图表等,为优化照明策略、设备采购和维护决策提供数据支持。

应急保障体系建设:建立健全智能照明应急保障体系,制定完善的应急预案,明确应急响应流程和责任分工。储备充足的应急物资,如备用灯具、控制器、通信模块等;定期组织应急演练,模拟设备故障、通信中断、自然灾害等场景下的应急处置。如遇突发情况,能够迅速启动应急预案,切换至应急照明模式,及时修复故障,减少对公众生活和商业运营的影响。